Thomas Moynihan para Big Think

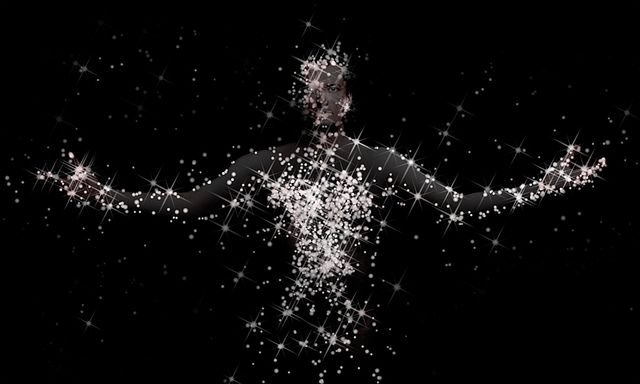

Cada uno de nosotros —en un sentido físico y fisiológico— tiene 13.800 millones de años. Ésta es la edad del Universo. Nuestro cosmos tardó todo este tiempo en forjar los elementos y construir la complejidad acumulada que nos convierte en lo que somos. El Universo tardó 13.800 millones de años en crear criaturas capaces de darse cuenta de que son el resultado de una aglomeración tan prolongada. Esta es otra forma de entender uno de los dichos más famosos de Carl Sagan. En 1973, Sagan declaró de manera memorable que “estamos hechos de materia estelar”. Con esto, quiso decir que la materia dentro de nuestros cuerpos es el subproducto de estrellas muertas. Nosotros, literalmente, somos polvo de antiguas estrellas.

Pero la gente no siempre ha apreciado esto. Es más, Sagan no fue el primero en afirmar que estamos forjados de “materia estelar”. El debate sobre si nuestros cuerpos están compuestos de los mismos ingredientes que los soles ha durado siglos y en las últimas décadas del siglo XIX, los científicos comenzaron a anunciar que “todo el Universo visible” —desde nuestra “estrella central” hasta las “nebulosas” más externas— había sido “alcanzado por nuestra química, capturado por nuestro análisis y hecho para proporcionar la prueba de que toda la materia es una”. Noventa y un años antes de que Sagan dijera lo mismo, en agosto de 1882, el espectroscopista francés Jules Janssen afirmó: “Estas estrellas están hechas de la misma materia que nosotros”.

En 1923, el astrónomo de Harvard Harlow Shapley reflexionó que “el hombre, la bestia, la roca y la estrella” son todos parte de la misma familia corpórea. Los “recientes” avances de la astronomía, explicó, han confirmado “la uniformidad de toda la composición química”. “No pediríamos una inmortalidad mayor”, concluyó Shapley, que estar “hechos de la misma materia imperecedera que el resto de la creación”. Shapley reiteró el mismo mensaje, seis años después, en una entrevista que apareció en la portada de The New York Times. Estaba acompañado de una llamativa ilustración que representaba una figura humana sobre un fondo de galaxias espirales y cometas. El título decía: “La materia estelar que es el hombre”. En términos de constitución corporal, parecíamos hermanos de las estrellas.

Es revelador que Shapley utilizara palabras como “eterno” e “inmortalidad”. En ese momento, todavía era una cuestión abierta si el Universo mismo era eterno. Todavía no se habían reunido las pruebas para decidir de manera concluyente en uno u otro sentido. Suponiendo que el cosmos fuera eterno, como lo hacían la mayoría de los científicos de la época, también era posible sostener que la vida misma tampoco había comenzado: que los seres vivos simplemente siempre han existido y siempre existirán, circulando como motas de polvo en un remolino cósmico inmortal.

Pero, a medida que avanzaba el siglo, se empezaron a acumular pruebas que indicaban que el Universo mismo (y, por lo tanto, también la materia en su conjunto) tuvo un comienzo caliente. Los científicos también empezaron a señalar que, si esto es cierto, debe haber habido un tiempo en el que la vida (cósmicamente hablando) tampoco podría haber existido en ningún lugar.

Durante la década de 1940, el erudito ruso George Gamow desarrolló teorías que explicaban cómo los elementos más abundantes y ligeros (el hidrógeno y el helio) se habían forjado en el ardiente y explosivo comienzo del Universo. Pero nuestros cuerpos están compuestos de elementos más pesados y complejos que estos: carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre.

El intransigente astrónomo inglés Fred Hoyle tuvo que exponer, durante los años 1940 y 1950, cómo los elementos más pesados de nuestro mundo viviente habían sido cocinados en el interior de estrellas moribundas: fusionando núcleos más simples en estructuras más complicadas, antes de expulsarlos al espacio mediante el estertor de muerte solar que es una explosión de supernova.

De esta manera, se había revelado la ascendencia evolutiva de toda la materia. Hoyle desveló los procesos mediante los cuales los elementos más pesados se construyen a partir de los más ligeros, mediante la sístole y la diástole de las estrellas moribundas. También, a través de esto, reveló nuestro vínculo umbilical con algunos de los eventos energéticos más poderosos del cosmos. Resultó que no somos hermanos de las estrellas. Dado que estamos hechos de elementos originalmente forjados en el interior de soles seniles, es más cierto decir que somos sus hijos. Este es nuestro vínculo genético con el Universo: nuestra herencia cósmica compartida, la antigua alquimia atómica del cosmos. A partir de ahí, el tema se convirtió en un término común en la divulgación científica.

SONDAS: Este tipo de artículos, infames e indignos de un intelecto simio incluso no evolucionado, vienen a reparar el fiasco de la inmortalidad, así como de los fantasiosos viajes intergalácticos. No sabe el hombre que tales cosas desea de dónde le habrá surgido esa necesidad de eternizarse en la vida de este mundo y de viajar por inhóspitos espacios en los que todo está muerto. Probablemente se haya olvidado de que ese fue el primer susurro con el que Shaytan engañó al hombre. Le hizo despreocuparse de las otras etapas del viaje existencial. Y hoy, 50.000 años después, sigue -desesperado- hablando de una mendigada inmortalidad que no convence ni satisface a nadie, pues en su organigrama materialista se olvidaron de colocar al “yo” y a la consciencia, creándose una curiosa situación -no es el universo el que observa al hombre, sino que es el hombre al que observa el universo. Y ello porque ese “yo” y esa consciencia no están constituidas de polvo de estrellas.

El materialismo siempre ha utilizado la historia, el tiempo, las generaciones, para dar sentido a la vida. El progreso es continuo y cada vez más imponente. No lo veremos en su forma final. Mas nos satisface imaginarnos a nuestros descendientes construyendo bases habitables por todo el universo, con un promedio de vida de al menos mil años. Todo será posible en ese futuro corredizo que iremos moviendo según la propia materia se muestre intransigente con nuestros experimentos.

Ese “yo”, el sí mismo que soy, la Nafs, es ante todo memoria, pues todo cuanto existe es el desarrollo de un código informativo, cuyos datos deben estar protegidos. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene en su memoria ningún recuerdo de nuestro pasado estelar. Ni tampoco nos sentimos hijos de las estrellas, pues ese “yo” y esa consciencia no están formados por átomos ni por moléculas y, por lo tanto, su historia, su “peregrinaje”, fluye por circuitos ajenos a la materia, a cualquier materia.

Observamos y reflexionamos porque estamos fuera de la química. No somos el resultado de complejísimos procesos moleculares. Nuestro cuerpo no forma parte de nuestra historia. Nos transporta mientras dura nuestro tránsito por la vida de este mundo, pero no podrá acompañarnos mucho más lejos. Todo se transformará y se reconfigurará al adaptarse a los nuevos escenarios existenciales. ¿Hay alguien que se sienta casi inmortal por haber acumulado en su materia corpórea 13.800 millones de años de herencia cósmica? Es imposible que hablen en serio.

Han pasado 50.000 años y seguimos escuchando el mismo susurro, el mismo engaño. Se está utilizando la misma estrategia para sacarnos del recuerdo. La inmortalidad no puede establecerse en este mundo, pues su naturaleza está tejida con hilos de impermamencia, de fugacidad, de temporalidad. Se trata de un viejo traje que pronto dejará de servirnos y poco importa de qué polvo esté hecho, de qué átomos, de qué reacciones, pues todo eso perecerá. Mas no así la Nafs ni la consciencia.

Ese es Allah, vuestro Señor, y esa es la verdad. ¿Y qué hay más allá de la verdad, sino el extravío? Sin embargo, la verdad os repele. (Corán, sura 10, aleya 32)

Dirá el Shaytan cuando llegue la hora del Juicio Final: “Allah os hizo una promesa y esa promesa ha resultado ser verdadera. También yo os prometí algo, pero no fue mi promesa, sino un fraude. En realidad, no tenía ninguna autoridad sobre vosotros, pero os llamé y me respondisteis. Así pues, no me reprochéis nada a mí, sino reprocharos a vosotros mismos. (Corán, sura 14, aleya 22)